Sul fine vita una legge è necessaria ma insufficiente

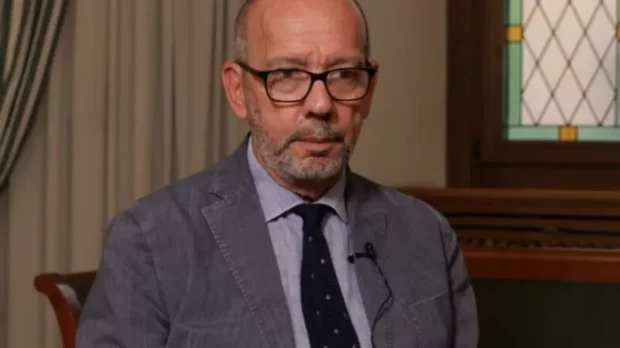

Intervista con il filosofo Costantino Esposito, curatore del Piccolo Festival di filosofia di Leuca.

In evidenza

Non è un piccolo Festival di Filosofia, come recita la locandina, ma un piccolo grande Festival quello che si terrà a Leuca venerdì 25 e sabato 26 luglio. Basta scorrere la lista dei relatori, senza trascurare che il curatore è Costantino Esposito, tra i più importanti filosofi italiani, tra i massimi studiosi del nichilismo, molto letto in patria e molto tradotto all’estero. L’ho raggiunto proprio a Leuca, dov’è impegnato a preparare l’evento di quest’anno che ha per titolo “Che significa essere un corpo”.

Quando e perché nasce il Piccolo Festival di filosofia di Leuca?

Forse la domanda per me più interessante, prima ancora del quando e del perché, è quella sul “dove” è nato questo Festival: ed è di qui che vorrei iniziare, dal mio rapporto con Santa Maria di Leuca. L’idea è nata in me dall’esperienza unica che ho fatto di questo luogo, da quando ci sono arrivato più di quindici anni fa e che ho continuato a frequentare, tutte le volte che potevo, non solo in estate ma anche e soprattutto nelle altre stagioni, per riflettere, studiare e scrivere. Il Festival è nato da questo posto che unisce alla bellezza della natura e del paesaggio il richiamo a stare sul confine: qui siamo alla “fine della terra”, non dove le cose semplicemente finiscono, ma dove inizia qualcosa di più grande, di più ampio, un infinito che attrae e coinvolge. Qui tutti cercano il punto esatto in cui l’Adriatico e lo Ionio si incontrano, ma non c’è solo il punto sulla linea orizzontale, c’è anche la linea verticale che vi si incrocia, quella in cui mare e cielo si toccano: e senza una delle due linee mancheremmo tutto il senso di questo luogo.

Questo luogo è anche ricco e stratificato a livello storico.

Se pensiamo che la collinetta su cui si svolge il nostro incontro, dominata dal Santuario di “Sancta Maria de Finibus Terrae” era stata in precedenza un luogo di culto della dèa Minerva; che proprio qui si racconta sia sbarcato l’apostolo Pietro e che, come Otranto, è stata di fatto una terra di confine anche nel senso drammatico e violento dell’incontro-scontro con Turchi e Saraceni, capiamo che qui la storia si fa sentire particolarmente, accanto e dentro la natura. Per questo posso dire, e non in senso metaforico, che il Festival è cominciato, due anni fa, proprio come un evento site-specific: non so se ci sarebbe stato in un altro posto. E comunque esso è nato dal desiderio di condividere con colleghi e amici studiosi di filosofia, e con un vasto pubblico, un dialogo che aprisse i limiti e tentasse i confini di alcune questioni cruciali della filosofia oggi.

Perché quest’anno è stato scelto il tema del corpo?

Per un verso il tema di quest’anno è l’ideale continuazione di quello dell’anno scorso, che era “Esseri intelligenti” e che aveva tentato di dar conto dei modi diversi, e tra loro intrecciati, di intendere l’intelligenza, tra i due estremi dell’intelligenza naturale (quella comune ai batteri, agli animali e alle piante) e dell’intelligenza artificiale (quella che riconduce il mondo al calcolo algoritmico). Due estremi tra cui si colloca l’intelligenza umana, che partecipa delle altre due, ma che si contraddistingue per la competenza specifica di porre la questione del “senso” di sé e delle cose. Ebbene, questa intelligenza umana che ricerca il significato ultimo dell’essere e che proprio per questo è aperta all’infinito, può esercitarsi solo in quanto intelligenza incarnata: e il corpo allora non è la sua controparte, ma è il luogo in cui l’essere intelligente diventa un io cosciente. Non un hardware che contenga e supporti il software della mente (ciò che tradizionalmente chiamiamo “spirito”), dunque non qualcosa che noi esseri umani “abbiamo”, ma qualcosa che noi stessi “siamo”.

In quali prospettive si articolerà questo percorso?

Si tratterà di riprendere la traccia della corporeità nella storia del pensiero e della cultura, dall’antichità al contemporaneo, ma anche di ridefinire e ripensare il significato delle dicotomie a cui siamo soliti ricondurre il corpo – il cui modello canonico è la dicotomia di corpo e anima –, tenendo conto delle sfide che l’antropologia, la fenomenologia percettiva, la psicologia, la biologia e le neuroscienze oggi ci lanciano. Questa la posta in gioco: pensare “filosoficamente” il corpo, non tanto elaborandone una teoria ma piuttosto prestando attenzione a come nell’esperienza noi viviamo il nostro corpo: il più delle volte in maniera irriflessa, ma anche tante volte accorgendoci di esso, e cioè di noi stessi come esseri incarnati. È a partire dall’esperienza del nostro stesso corpo che possiamo comprendere il senso personale che esso porta con sé. Anche in questo caso noi possiamo capire solo attraverso il patire – cioè attraverso la nostra carne.

Se ti dico che da diversi anni i Festival di filosofia sono superiori ai veri filosofi sul campo italico, la prendi come una provocazione o come una quasi verità?

Mah, si potrebbe dire che quando qualcosa diventa inflazionato prima o poi rischia di essere svalutato. Quella che si chiama spesso “domanda di filosofia” da parte delle persone è senza dubbio un’esigenza reale e sincera: quella di intercettare il senso di sé e del mondo. Ma porre questa domanda non è un’occupazione a buon mercato, bensì un lavoro impegnativo in cui si è in gioco in prima persona. Non nego che talvolta la risposta che viene offerta è quella di un format di intrattenimento culturale, e che spesso si cerca di “acchiappare” quella domanda piegandola e incanalandola nelle parole d’ordine o nei temi alla moda. Ma quella domanda del senso non è riducibile a un prodotto culturale: al contrario, è la cultura che nasce da quella domanda e si alimenta di essa. I festival filosofici sono benvenuti e benemeriti – ma al patto di ridestare quella domanda invece di addomesticarla. E questo lo dico anche e soprattutto a me stesso come ideatore di un “Piccolo Festival di Filosofia”: che non diventi un rito di socializzazione, ma la possibilità di una scoperta personale.

Legata al tema della corporeità, qual è la tua idea sul fine vita? Una legge ci vuole o è lecito andare avanti così?

È certamente una domanda estrema, che riguarda uno dei problemi più delicati e più “sacri” della persona, ossia il rapporto con il dolore continuo e la disabilità irreversibile, e come esso sfidi la nostra libertà di fronte alla vita e alla morte. Ma il carattere estremo della domanda è dovuto anche al fatto che essa ci costringe a riconoscere se ci sia o non ci sia un motivo, un senso per cui vivere. Non in astratto, ma un senso di cui abbiamo fatto esperienza carnale. Perciò questa domanda non potrà mai essere decisa a priori in base a presupposti dottrinali o ideologici, né potrà essere risolta solo attraverso una normativa. Una legge è necessaria, certo, ma la legge non basta a risolvere il problema. Essa può e deve garantire la libertà di scelta della persona, ma non potrà mai sostituirsi alla sfida cui è chiamata quella libertà, che non si gioca solo di fronte a una norma ma di fronte a una relazione. Perché tutto di noi, a cominciare dal nostro corpo, si gioca in un rapporto che ci faccia sentire accettati, compresi e, diciamo la parola più giusta, amati.

Ho avuto la possibilità, grazie a youtube, di seguire i tuoi corsi di filosofia all’Università di Bari. I giovani si mostrano molto attenti e partecipi. Cosa chiedi loro? Come dovrebbero utilizzare ciò che insegni?

L’obiettivo dei miei corsi è in prima istanza che i giovani imparino a riconoscere la straordinaria capacità della nostra ragione nel rapportarsi al reale, lasciandosi toccare dalle sfide della natura e della storia e giudicando criticamente quello che emerge nella nostra esperienza. Già questo porta a dire che la ragione non è mai solo uno strumento astratto di misura, ma è essa stessa una vita, intessuta com’è dell’affettività, e sempre incarnata in un corpo. Ma imparare a usare la ragione significa imparare a domandare, perché ogni vera domanda è come il luogo in cui accade l’incontro tra l’essere e la nostra coscienza, come uno spazio di apertura in cui diamo al mondo la possibilità di parlarci, di dirci il suo senso. Questa non è una mera teoria da applicare a cose, diciamo così, più “concrete”, ma è la possibilità più radicale di ogni concretezza, perché coincide con la nostra postura di esseri umani nel mondo, e può giocarsi in ogni applicazione o profilo professionale.

Sarebbe entusiasmante assistere, magari durante il tuo Festival, a un confronto serrato tra Heidegger e Severino. Che cosa si direbbero?

Forse si potrebbe ipotizzare, avendo letto entrambi, che cosa si direbbero vicendevolmente. Ma penso che ancora più interessante sarebbe chiedersi che cosa ci direbbero, specie tenendo conto dell’assetto filosofico, culturale e tecno-scientifico che sta assumendo il nostro mondo, e che entrambi hanno cercato di cogliere nei suoi fondamenti e soprattutto nelle sue crisi. E di grande importanza sarebbe ricomprendere, anche grazie alle domande aperte da questi due pensatori, e senza necessariamente assumere anche le loro risposte, in che modo oggi il problema del senso dell’essere e della verità del mondo vanno ritrovati nell’incrocio tra la tradizione metafisica, la radicalizzazione del nichilismo e il dominio planetario della tecnica.

Soltanto un Dio può salvarci o anche la filosofia?

Quando in una celebre intervista pubblicata nel 1976, subito dopo la sua morte, Heidegger affermò, facendo scalpore, che “ormai solo un Dio ci può salvare” credo che egli non intendesse dismettere la filosofia e rivolgersi alla teologia o a un evento di grazia, ma al contrario volesse sottolineare paradossalmente che le categorie della ragione moderna si sono dimostrate del tutto incapaci di intercettare e di attraversare l’enigma filosofico supremo, anche se sempre dato per scontato, e cioè per dirla con Leibniz, l’interrogativo sul “perché in generale c’è l’ente piuttosto che nulla”. Ma – ecco il colpo di scena – proprio in questa dimenticanza e in questa impossibilità delle nostre categorie calcolanti si apre una più radicale possibilità squisitamente filosofica di custodire la verità dell’essere, proprio nel momento in cui essa sembra scomparire o dileguarsi. Anzi, nel ritrarsi e nel rifiutarsi dell’essere alla nostra presa risiede la “salvezza”, cioè la custodia dell’essere stesso grazie al nostro pensiero. Certo, resta poi da verificare – e questo è il compito che oggi ci urge più che mai – in che modo noi possiamo fare esperienza di questo pensiero dell’essere, accorgerci cioè come esso ci tocca, ci chiama, ci muove. Non fuori o al di là, ma dentro le pieghe del mondo.

di Davide D’Alessandro su HuffPost

Altre Notizie della sezione

Non ci sarà controllo politico su pm, è vietato dalla Costituzione

10 Febbraio 2026Avvocata e membro laico del Csm – eletta dal parlamento in quota centrodestra nel 2023 – Claudia Eccher è tra i fondatori del “Comitato Sì Riforma”, che promuove il voto favorevole al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

«Che magistratura ci ritroveremo dopo la campagna Anm?»

06 Febbraio 2026Forum al Dubbio con il vicepresidente emerito della Consulta Nicolò Zanon, che guida il Comitato “Sì Riforma”: «Comunque vada, il 24 marzo nulla sarà come prima»

Sì e No non devono diventare due partiti. Serve un confronto

05 Febbraio 2026Il presidente Ucpi, Petrelli rivendica la trasversalità del referendum e accusa Anm e centrosinistra di alimentare uno scontro ideologico.