Presunzione d’innocenza a rischio?

Una critica ai timori di ribaltamento probatorio.

In evidenza

Il dibattito sulla nuova legge contro la violenza sessuale si è rapidamente polarizzato, fino a generare l’impressione che l’intero impianto costituzionale italiano sia stato smontato in poche righe. È un timore comprensibile, visti i passaggi dell’intervista citata e l’enfasi posta su concetti come “consenso attuale” e “vittimizzazione secondaria”, ma è necessario distinguere ciò che la norma realmente fa da ciò che si teme che possa fare.

La critica principale riguarda il presunto ribaltamento dell’onere della prova: sarebbe l’imputato, e non più l’accusa, a dover dimostrare che vi è stato consenso. Ma qui è essenziale ricordare un dato giuridico basilare: una legge ordinaria non può in alcun modo sovvertire il principio costituzionale della presunzione di innocenza. Qualunque norma che lo facesse in maniera esplicita sarebbe immediatamente cassata dalla Corte costituzionale. E anche qualunque prassi applicativa che producesse un effetto equivalente sarebbe gravemente censurata dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

Il punto, quindi, non è un capovolgimento formale dell’onere probatorio. L’accusa rimane tenuta – come in ogni reato – a dimostrare che vi sia stata costrizione, violenza, minaccia o comunque assenza di consenso. È vero però che nei reati sessuali il consenso è una realtà intrinsecamente fluida: non può essere dimostrato con documenti preesistenti, né può essere fotografato come un oggetto. Il diritto, quindi, non cerca la prova “materiale” del sì, ma la coerenza e la credibilità del racconto della persona offesa, i riscontri indiretti, le circostanze esterne. Questo meccanismo probatorio esiste da decenni e non nasce con la nuova legge.

La norma rafforza invece due aspetti:

- chiarisce che il consenso deve essere continuamente presente durante l’atto;

- limita le modalità con cui gli avvocati possono interrogare la persona offesa, per evitare domande inutilmente umilianti o suggestive.

Sul primo punto non si tratta di una rivoluzione, bensì dell’applicazione esplicita di un principio già riconosciuto da tutta la giurisprudenza europea: il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Sul secondo punto, la legge non impedisce di ricostruire i fatti, ma invita a farlo senza utilizzare stereotipi o strategie che colpiscano la dignità della parte offesa invece di accertare la verità. I limiti non riguardano la sostanza delle domande, ma la loro forma: ciò che è necessario per la difesa deve essere ammesso; ciò che è meramente degradante o irrilevante, no. Questa non è una mutilazione del processo, ma un riequilibrio a tutela dell’integrità della testimone.

Rimane però un terreno critico: la prassi. Se la legge verrà applicata in modo approssimativo, se i giudici interpreteranno le restrizioni come un divieto di approfondire contraddizioni o zone d’ombra nel racconto della persona offesa, allora sì, si potrà produrre l’effetto temuto: non un ribaltamento formale dell’onere della prova, ma un suo indebolimento fattuale. È da qui che nasce la preoccupazione di molti giuristi: la distanza tra ciò che la norma intende fare e ciò che alcuni operatori potrebbero credere che imponga.

D’altra parte, la lettura apocalittica secondo cui la legge creerebbe un sistema “colpevole fino a prova contraria” appare eccessiva. Nella pratica giudiziaria italiana, una condanna per violenza sessuale richiede sempre un impianto probatorio robusto. La sola parola della persona offesa, per quanto importante, non basta mai se isolata da riscontri; la Cassazione lo ribadisce costantemente. Ed è proprio questa giurisprudenza a garantire che l’onere della prova rimanga saldo in capo all’accusa, indipendentemente dalla retorica politica.

Il tema vero, dunque, non è la demolizione della Costituzione, ma la necessità di garantire che la norma sia applicata con rigore giuridico, evitando di trasformare un’esigenza di tutela in uno squilibrio processuale. Il rischio non nasce dal testo in sé, ma da un sistema giudiziario che, sotto pressione mediatica e politica, potrebbe adottare interpretazioni troppo estensive. La battaglia, allora, non è tra destra e sinistra, né tra giustizialismo e garantismo, ma tra una cultura del diritto che mantiene l’equilibrio costituzionale e una cultura emotiva che rischia di alterarlo.

Piuttosto che evocare la “fine della civiltà giuridica”, può essere più utile segnalare i punti da monitorare: formazione dei magistrati, tutela effettiva del contraddittorio, vigilanza sulle modalità di esame della persona offesa e, soprattutto, garanzia che il principio “oltre ogni ragionevole dubbio” rimanga intoccato. L’allarme non va ignorato, ma va riportato nel suo alveo corretto: la Costituzione non è stata colpita; può esserlo solo se si smette di vigilare sulla sua applicazione.

Altre Notizie della sezione

Iran sull’orlo del baratro?

09 Gennaio 2026Rivolta e crepe al regime.

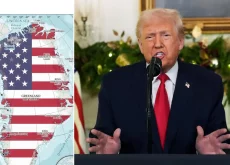

L’incubo atlantico.

08 Gennaio 2026Trump vuole regalare la Groenlandia all'America per i 250 anni.

Senza Maduro. Ora traballa l’Iran degli ayatollah

07 Gennaio 2026Due regimi diversi ma alleati nelle forniture militari, nel sostegno di Hezbollah e Pasdaran, nel traffico della droga, nel commercio del petrolio, nell’economia ombra dell’oro. Tutto adesso viene meno. Segnali per Teheran: l’immobilismo di Cina e Russia